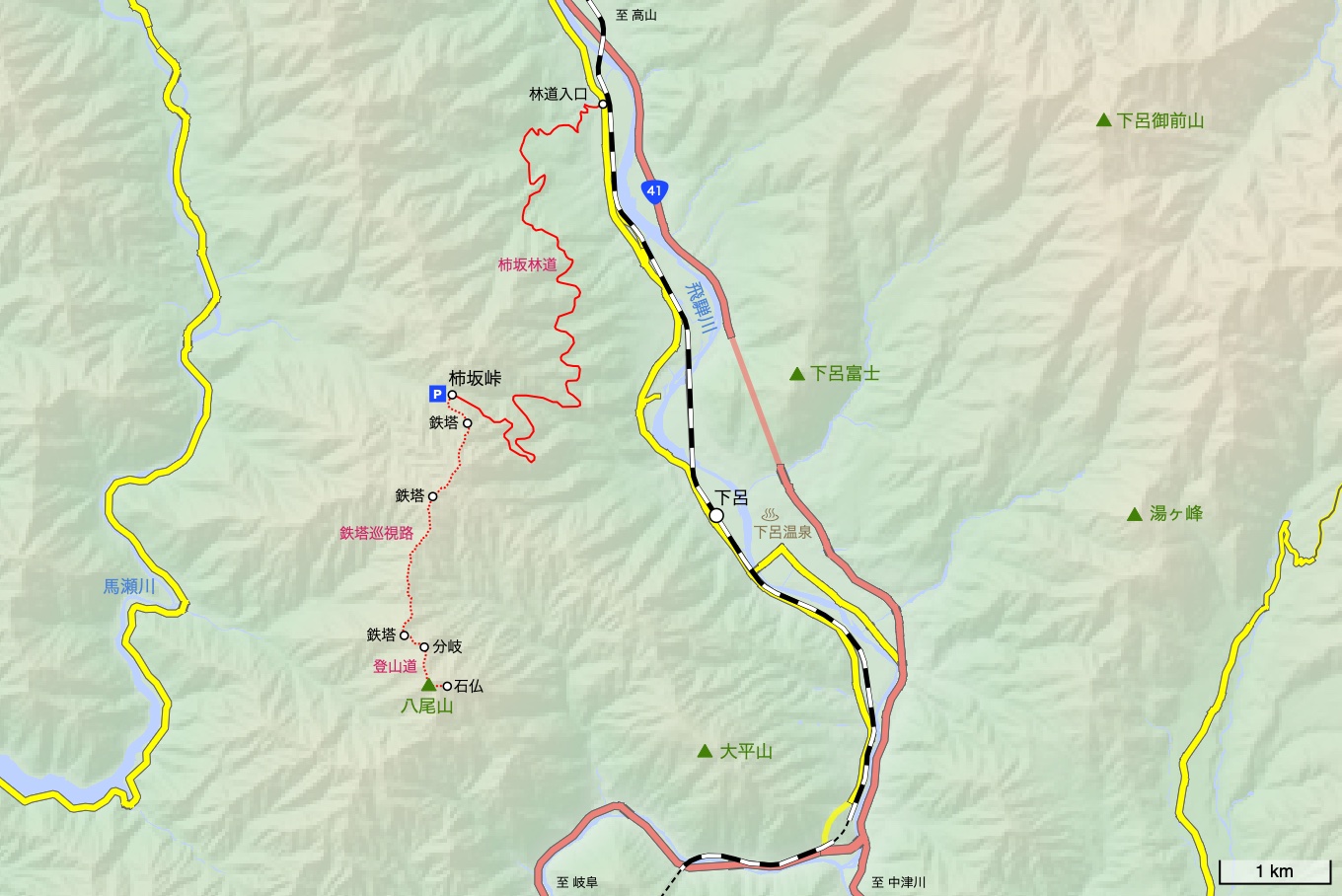

下呂温泉の西側には南北方向に山並みが立ち上がっている。いまでは全体が下呂市に属しているが、20年ほど前までは飛騨川沿いの下呂町や萩原町と、馬瀬川沿いの馬瀬村とを分けていた山々である。そのなかにある一座が標高1101mの八尾山で、物好きが偶に登るような地味な存在であることから、コロナ禍がはじまったころ誰にも出会うことのない山として訪ねたことがある。今回その八尾山を再訪してみることにした。

整備された登山道のようなものはないけど、山頂から北に約2.5kmのところに下呂と馬瀬を往来する人々が利用していた柿坂峠があり、そこから鉄塔の巡視路を利用することで手軽に登ることができる。

飛騨川沿いの集落から小石や小枝の散らばる林道で峠を目指す。飛騨地方は前日が雪だったけど、南部の下呂辺りならその影響もないだろうと思ってきたのだが、ふもとから薄っすらと雪があり、標高が上がるにつれ本格的な雪景色に変わっていく。

雪の積もる林道を上り詰めて石仏の安置された柿坂峠についたのは9時のことだった。標高は900mほどあり積雪は10cm前後にまで増えた。古くは生活の道として冬場でも歩いて越える姿があったのだろうけど、いまは林業関係者くらいしか訪れることのなさそうな寂しげな峠である。

石仏に手を合わせたら稜線に設けられた山道をたどっていく。緩やかに上り下りが繰り返されて急勾配はほとんどなく、登山道ではないけど鉄塔の巡視路なのでよく整備されていて歩きやすい。本来なら小走りに進めるようなところだけど、落ち葉のうえに新雪が積もっているため下り勾配になると滑りやすくて神経を使う。積雪を考えていなかったのでチェーンスパイクを置いてきたのが失敗だったかなと思う。

雲の流れが早くて晴れたり曇ったりが繰り返される。気温は2度ほどしかないけど歩いていれば寒くはない。汗だくになる夏場よりずっと快適だ。

稜線はどこまでも木々が茂っている。左手の下呂側には葉を落とした雑木が目立ち、ふもとの家々が見え隠れしている。右手の馬瀬側はヒノキの植林地が広がり薄暗い。山肌にはアセビの木が目立ち、つぼみを鈴なりにしたものが多くある。花期には見事な光景になりそうだ。

漢字で馬酔木と書くアセビには毒があるため鹿も食べない。そのためアセビばかりが群生しているところは、他の植物を食べ尽くしてしまうほど鹿が多いと聞く。ここもアセビが多いから鹿に出会えないかなと思っていると、斜面下でガサガサと物音がして、目をやると本当に鹿の群れがいた。向こうもこちらに気がついて大急ぎで走り去っていった。

樹林のなかをゆくので基本的に眺望はないけど、ところどころにそびえ立つ鉄塔の辺りだけは比較的見晴らしがいい。道のり半ばにある鉄塔は南の美濃方面が開けていて、里山の群れとでもいうような緑のこぶがひしめく様子が望める。山頂近くにある鉄塔は東側が開けていて、晴れていれば御嶽山が望める、このコースのハイライトともいえるところだ。この日はめぼしい山々は雪雲に閉ざされていて遠景はいまいちであった。

歩きやすい巡視路は山頂を通過していないので、もう少しというところで踏み跡うすい獣道のようなところに入り、雪をまとった笹を揺らしながら登っていく。積雪もあってどこが道なのか定かでないが、尾根をなぞるように上を目指すだけなので迷いはしない。雪の積もる急斜面に足がよく滑る。

いかにも山頂らしい高みに登っていき、さあついたかなと思うとまだ先があり、そんなことをしていると本当の山頂に到着。木々が茂っていて眺めはよくないし、二等三角点と小さな山名板があるおかげで、山頂だと確信できるようなところだ。

なんてことのない山頂だけど風はないし日差しはあるしで、静かで暖かいため心地よく休むことができる。ちょうど昼になるので腰を下ろしてカップラーメンを取り出した。

山頂から東側に少しばかり下ったところに大岩があり、その上に石仏の収められた石祠が置かれている。傍らに据えられた金属製の箱にはノートなどが収められていて、開けば登山者だけでなく参拝者の記帳もあり、いまなお信仰が息づいていることが伺える。山頂より眺めのいいところなので御嶽山の遥拝所だったりするのかなとも思う。石仏の正面に立とうとすると転げ落ちそうなところなので、雪の積もるこの状況では横から手を合わせるのが精一杯であった。

午後になると急速に雲が広がりはじめ、吹き倒されるような西風が吹きはじめた。木々についていた雪が横殴りに飛ばされてきて、まるで吹雪のようななかを下山した。

(2024年3月9日)

コメント